Three Minutes To Eight

- Publisher: Chaosmonger Studio

- Veröffentlichungsjahr: 2023

- Plattform: Windows, Linux, Mac, PlayStation, Switch, Xbox

- Altersfreigabe: USK 12

- Geeignet für: Ab Klasse 10

- Fachbezug: Deutsch, Philosophie/Ethik

„Beeil dich, bevor es zu spät ist! Nur du kannst es stoppen.“

In Three Minutes To Eight sind die Spielenden in einer scheinbar ausweglosen Zeitschleife gefangen: Um 19:33 Uhr beginnt der Tag – und um 19:57 Uhr endet er unweigerlich mit dem Tod der Spielfigur. Pro Durchgang bleiben also 24 (Spiel-)Minuten, bevor wieder alles von vorne beginnt.

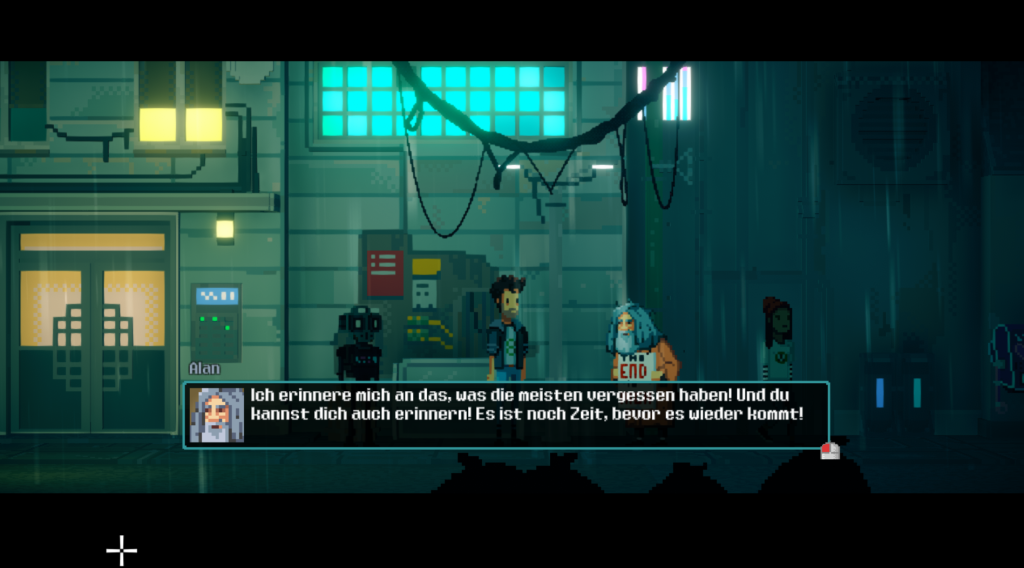

Um diesem Kreislauf zu entkommen, erkunden die Spielenden die futuristische virtuelle Umgebung und sammeln Informationen und nützliche Gegenstände. Dabei treffen sie auf verschiedene Figuren, mit denen sie humorvolle, skurrile, philosophische oder auch ganz alltägliche Gespräche führen. Alles mit dem Ziel, herauszufinden, wie man selbst die Zeitschleife durchbrechen und damit den Tod der eigenen Spielfigur verhindern kann. Doch die Welt folgt keiner klaren Logik: Jede Zeitschleife bringt neue Details ans Licht und immer wieder scheint es kleine Abweichungen im Ablauf zu geben, die die Spielenden vor neue Herausforderungen stellen. Das Spielziel, die Zeitschleife zu durchbrechen, kann dabei auf zehn verschiedene Arten erreicht werden, sodass es mehrere Möglichkeiten gibt, das Spiel zu beenden. Jedes Ende bietet dabei eine andere Erklärung für die Zeitschleife.

Um diesem Kreislauf zu entkommen, erkunden die Spielenden die futuristische virtuelle Umgebung und sammeln Informationen und nützliche Gegenstände. Dabei treffen sie auf verschiedene Figuren, mit denen sie humorvolle, skurrile, philosophische oder auch ganz alltägliche Gespräche führen. Alles mit dem Ziel, herauszufinden, wie man selbst die Zeitschleife durchbrechen und damit den Tod der eigenen Spielfigur verhindern kann. Doch die Welt folgt keiner klaren Logik: Jede Zeitschleife bringt neue Details ans Licht und immer wieder scheint es kleine Abweichungen im Ablauf zu geben, die die Spielenden vor neue Herausforderungen stellen. Das Spielziel, die Zeitschleife zu durchbrechen, kann dabei auf zehn verschiedene Arten erreicht werden, sodass es mehrere Möglichkeiten gibt, das Spiel zu beenden. Jedes Ende bietet dabei eine andere Erklärung für die Zeitschleife.

Three Minutes to Eight ist ein Point-&-Click-Adventure, das sich stilistisch an den Klassikern des Genres orientiert. Das bietet spannende Anknüpfungspunkte für den Unterricht – von philosophischen Fragen nach Schicksal und Verantwortung für das eigene Handeln bis hin zur Analyse nichtlinearer Erzählweisen.

Kannst du die Zeitschleife durchbrechen?

Mit Three Minutes To Eight lassen sich zentrale Fragen des Erzählens, Erinnerns und Entscheidens ab der zehnten Klasse im Unterricht aufgreifen. Während das Spiel im Deutschunterricht in Einheiten zur Analyse von Erzählstrukturen und unzuverlässigem Erzählen eingesetzt werden kann, lädt es im Philosophie-/ Ethikunterricht zu philosophischen Diskussionen über Schicksal, Determinismus und moralische Entscheidungen ein.

Das Konzept der Zeitschleife führt beim Einsatz im Ethik- oder Philosophieunterricht fast zwangsläufig zu einer philosophischen Grundfrage: Haben wir Kontrolle über unser Schicksal oder ist alles vorherbestimmt? Das Spiel eignet sich dadurch besonders zum Einsatz im Rahmen von Unterrichtseinheiten zu den Themen Freiheit, Verantwortung und Entscheidungsgrundlagen menschlichen Handelns, da hier lebensnahe und zugleich abstrakte ethische Überlegungen anhand des Spiels verknüpft werden können. In Three Minutes To Eight erleben Spielende, wie sich einige Dinge durch ihre Entscheidungen verändern – andere jedoch (scheinbar) nicht. Da die Spieldurchläufe (fast immer) mit dem Tod der Figur enden, kann mit den Schüler*innen diskutiert werden, inwiefern wir Einfluss auf den Verlauf unseres Daseins nehmen können oder ob es plausibel erscheint, dass dieser bereits deterministisch festgelegt ist. Einen aus narrativer Sicht interessanten Impuls bietet dabei die Tatsache, dass die Spielfigur selbst diese Frage aufwirft: Mit wachsender Zahl an Durchläufen beginnt sie sich aufzulehnen und kommentiert offenbar zunehmend selbstbewusst: „Bis jetzt fühlte es sich so an, als hätte ich keine freie Entscheidung. Als ob jemand mich kontrolliert und an meinen Fäden zog. Ich habe genug… Jetzt habe ich die Kontrolle.“ An diese Selbsteinsicht der Figur anknüpfend kann mit den Lernenden diskutiert werden, ob sie in der Realität bereits ähnliche Erfahrungen machen konnten. Gab es z. B. Situationen, in denen sie sich selbst angesichts bestimmter Ereignisse als machtlos empfanden oder in denen ihnen bewusstwurde, dass sie nicht selbst bestimmen konnten?

Das Konzept der Zeitschleife führt beim Einsatz im Ethik- oder Philosophieunterricht fast zwangsläufig zu einer philosophischen Grundfrage: Haben wir Kontrolle über unser Schicksal oder ist alles vorherbestimmt? Das Spiel eignet sich dadurch besonders zum Einsatz im Rahmen von Unterrichtseinheiten zu den Themen Freiheit, Verantwortung und Entscheidungsgrundlagen menschlichen Handelns, da hier lebensnahe und zugleich abstrakte ethische Überlegungen anhand des Spiels verknüpft werden können. In Three Minutes To Eight erleben Spielende, wie sich einige Dinge durch ihre Entscheidungen verändern – andere jedoch (scheinbar) nicht. Da die Spieldurchläufe (fast immer) mit dem Tod der Figur enden, kann mit den Schüler*innen diskutiert werden, inwiefern wir Einfluss auf den Verlauf unseres Daseins nehmen können oder ob es plausibel erscheint, dass dieser bereits deterministisch festgelegt ist. Einen aus narrativer Sicht interessanten Impuls bietet dabei die Tatsache, dass die Spielfigur selbst diese Frage aufwirft: Mit wachsender Zahl an Durchläufen beginnt sie sich aufzulehnen und kommentiert offenbar zunehmend selbstbewusst: „Bis jetzt fühlte es sich so an, als hätte ich keine freie Entscheidung. Als ob jemand mich kontrolliert und an meinen Fäden zog. Ich habe genug… Jetzt habe ich die Kontrolle.“ An diese Selbsteinsicht der Figur anknüpfend kann mit den Lernenden diskutiert werden, ob sie in der Realität bereits ähnliche Erfahrungen machen konnten. Gab es z. B. Situationen, in denen sie sich selbst angesichts bestimmter Ereignisse als machtlos empfanden oder in denen ihnen bewusstwurde, dass sie nicht selbst bestimmen konnten?

Auch das Phänomen der Zeitschleife bietet Potenzial für Diskussionen im Unterricht, da es die Möglichkeit, Entscheidungen in erneuten Durchläufen ähnlicher Situationen nach Belieben zu korrigieren, interaktiv erfahrbar macht. Was bedeutet etwa Verantwortung, wenn man immer wieder dieselbe Situation durchlebt – würden Menschen etwa eher zu moralisch verwerflichen Handlungen tendieren, wenn sie eine Entscheidung beliebig oft anders treffen könnten, weil die ggf. zu erwartenden negativen Konsequenzen plötzlich nicht mehr endgültig wären? Mit dem Spiel können solche und ähnliche Fragestellungen nicht nur theoretisch durchdacht, sondern am konkreten Verhalten der Spielenden festgemacht und diskutiert werden.

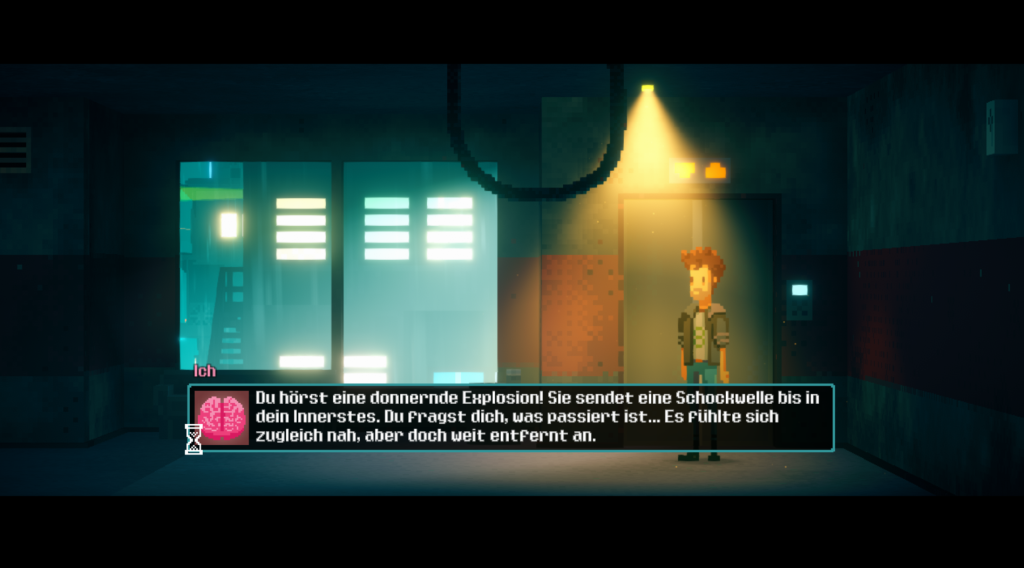

Im Deutschunterricht bietet die Spielnarration hervorragende Möglichkeiten, über Erzählstrukturen, Figurenkonstellationen und Figurenverstehen zu sprechen. In Three Minutes To Eight erwachen die Spielenden in einer rätselhaften Welt, in der Zeit und Erinnerungen ihre Zuverlässigkeit verloren haben –. Bereits der Einstieg ins Spiel macht deutlich, wie sehr Orientierungslosigkeit hier zum Prinzip wird: „Es ist 19:33 Uhr an einem frühen Dezemberabend in Freiburg im Breisgau, im Jahr 2045. Du erwachst aus einem Schlaf unbestimmter Länge. Waren es fünf Minuten oder vierzig? Vielleicht ein Jahr… Die Zeit scheint davongeeilt zu sein und dich benommen und verwirrt zurückgelassen haben.“ Ereignisse verändern sich im Lauf der Geschichte, ohne dass immer klar ist, warum. Erinnerungen trügen, Muster verschwimmen. Dieser Eindruck wird durch die Stimme aus dem Off noch verstärkt: „Das unheimliche Gefühl, mit dem du aufgewacht bist, bleibt bestehen und dein Unbehagen wächst. Du fragst dich, ob du immer noch träumst. Ist irgendetwas um dich herum überhaupt real?“ Die Umgebung spiegelt diese Unsicherheit wider: Gegenstände tauchen an anderen Orten auf, der Kühlschrank ist mit anderen Dingen gefüllt, Türen führen an neue Orte und selbst Verkaufsstände und Dialoge verändern sich scheinbar ohne klare Regeln. Dadurch wird die Wahrnehmung der Spielenden bewusst herausgefordert – was ist echt, was nur die Einbildung der Figur und welche Erinnerungen sind verlässlich? Gerade hier bietet das Spiel zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Deutschunterricht, um mit den Schüler*innen zu untersuchen, wie unzuverlässiges Erzählen in der Literatur gezielt eingesetzt wird, um Irritation und Spannung zu erzeugen. Die Zeitschleife lädt zudem dazu ein, über nichtlineare Erzählformen nachzudenken und sie mit linearen Texten zu vergleichen. Im Unterricht kann dies z. B. durch das Gegenüberstellen mit klassischen Kurzgeschichten oder das Erstellen eigener Handlungsverläufe erarbeitet werden. So wird das Spiel zum Ausgangspunkt für eine reflektierte Auseinandersetzung mit Erzähltechniken und ihrer Wirkung.

Im Deutschunterricht bietet die Spielnarration hervorragende Möglichkeiten, über Erzählstrukturen, Figurenkonstellationen und Figurenverstehen zu sprechen. In Three Minutes To Eight erwachen die Spielenden in einer rätselhaften Welt, in der Zeit und Erinnerungen ihre Zuverlässigkeit verloren haben –. Bereits der Einstieg ins Spiel macht deutlich, wie sehr Orientierungslosigkeit hier zum Prinzip wird: „Es ist 19:33 Uhr an einem frühen Dezemberabend in Freiburg im Breisgau, im Jahr 2045. Du erwachst aus einem Schlaf unbestimmter Länge. Waren es fünf Minuten oder vierzig? Vielleicht ein Jahr… Die Zeit scheint davongeeilt zu sein und dich benommen und verwirrt zurückgelassen haben.“ Ereignisse verändern sich im Lauf der Geschichte, ohne dass immer klar ist, warum. Erinnerungen trügen, Muster verschwimmen. Dieser Eindruck wird durch die Stimme aus dem Off noch verstärkt: „Das unheimliche Gefühl, mit dem du aufgewacht bist, bleibt bestehen und dein Unbehagen wächst. Du fragst dich, ob du immer noch träumst. Ist irgendetwas um dich herum überhaupt real?“ Die Umgebung spiegelt diese Unsicherheit wider: Gegenstände tauchen an anderen Orten auf, der Kühlschrank ist mit anderen Dingen gefüllt, Türen führen an neue Orte und selbst Verkaufsstände und Dialoge verändern sich scheinbar ohne klare Regeln. Dadurch wird die Wahrnehmung der Spielenden bewusst herausgefordert – was ist echt, was nur die Einbildung der Figur und welche Erinnerungen sind verlässlich? Gerade hier bietet das Spiel zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Deutschunterricht, um mit den Schüler*innen zu untersuchen, wie unzuverlässiges Erzählen in der Literatur gezielt eingesetzt wird, um Irritation und Spannung zu erzeugen. Die Zeitschleife lädt zudem dazu ein, über nichtlineare Erzählformen nachzudenken und sie mit linearen Texten zu vergleichen. Im Unterricht kann dies z. B. durch das Gegenüberstellen mit klassischen Kurzgeschichten oder das Erstellen eigener Handlungsverläufe erarbeitet werden. So wird das Spiel zum Ausgangspunkt für eine reflektierte Auseinandersetzung mit Erzähltechniken und ihrer Wirkung.

Die fragmentarische Erzählweise des Spiels eröffnet zudem spannende Möglichkeiten zur Förderung des Figurenverstehens: Je nach geführtem Dialog oder gewähltem Lösungsweg erhalten die Schüler*innen unterschiedliche, zum Teil widersprüchliche Informationen über die eigene Figur. Da diese keine Erinnerung an ihre Identität zu haben scheint, sind die Spielenden gezwungen, sich diese bruchstückhaft zu erschließen – eine spannende Gelegenheit, mit den Lernenden zu erarbeiten, wie Figuren durch Handlungen und Mono- bzw. Dialoge indirekt charakterisiert werden. Auch die Begegnungen mit anderen Figuren im Spiel bieten vielfältige Ansätze: Ihre Aussagen, Verhaltensweisen und teils undurchschaubaren narrativen Funktionen können im Unterricht genutzt werden, um zu analysieren, wie Figurenbeziehungen aufgebaut werden.

Schließlich bieten sich für den Literaturunterricht auch intertextuelle Vergleiche an. Naheliegend ist hier etwa, Three Minutes To Eight als Einstieg oder Vergleich zu einer Kurzgeschichte Kafkas oder einem kafkaesken Text zu nutzen, in denen ebenfalls das Gefühl des Ausgeliefertseins an undurchdringliche Strukturen und die Unsicherheit über die eigene Identität zentrale Motive sind. Insbesondere die Interaktivität der Spielnarration kann hier einen Mehrwert bieten, indem die Auswirkungen der ausweglos erscheinenden Situation nicht nur gelesen, sondern selbst interaktiv erlebt werden.