Lootmania: Die Gameshow

- Publisher: GAMESHIFT NRW

- Veröffentlichungsjahr: 2025

- Plattform: Browserspiel, Android, iOS

- Link: https://lootmania.gameshift.nrw/

- Altersfreigabe: USK 6

- Geeignet für: Ab Klasse 3

- Fachbezug: Medienbildung (z. B. Sachunterricht, Ethik)

Lootboxen, Pay-to-Win und Echtgeld-Währung – diese Begriffe tauchen immer wieder in Diskussionen über digitale Spiele auf. Doch was steckt eigentlich dahinter? Und mit welchen, oft kaum erkennbaren Tricks versuchen Entwickler*innen, ihre Spielenden zum Geldausgeben zu bewegen?

Lootboxen, Pay-to-Win und Echtgeld-Währung – diese Begriffe tauchen immer wieder in Diskussionen über digitale Spiele auf. Doch was steckt eigentlich dahinter? Und mit welchen, oft kaum erkennbaren Tricks versuchen Entwickler*innen, ihre Spielenden zum Geldausgeben zu bewegen?

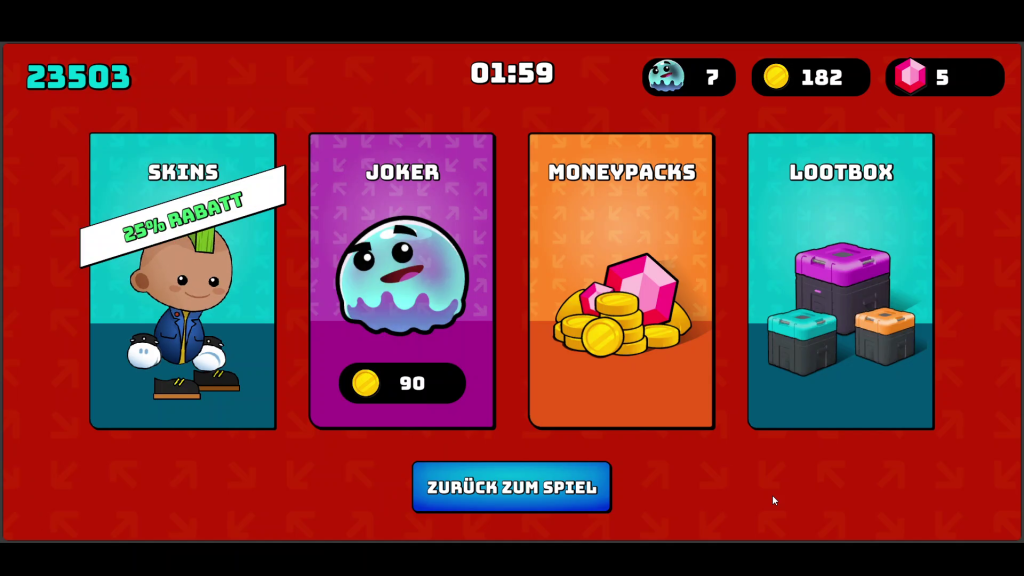

Das Serious Game Lootmania: Die Gameshow will hier einen wichtigen Schritt in Richtung Medienkompetenz im Umgang mit den sogenannten „Dark Patterns“ ermöglichen. Damit sind Designstrategien gemeint, die in vielen Online-Games gezielt eingesetzt werden, um Spielende zu manipulieren – etwa durch versteckte Informationen, verwirrende Umrechnungskurse virtueller Währungen oder künstliche Verknappung von Ressourcen.

Die Spielenden erfahren in einer virtuellen Gameshow am eigenen Avatar, welche irreführenden, manipulativen und clever versteckten Design-Elemente in Spielen dafür sorgen sollen, dass sie etwa viel mehr Geld ausgeben, als ihnen bewusst ist. Auch Kinder, die sich vermeintlich gut in Online-Games zurechtfinden, werden hier so mit zwei Fragen konfrontiert:

- Können sie die Spielshow für sich entscheiden? Und vor allem…

- …zu welchem Preis?

Lootmania: Die Spielshow ermöglicht einen anschaulichen, erfahrungsbasierten Zugang zu Themen der Mediennutzung und des Verbraucher*innenschutzes, die etwa im Sachunterricht der Primarstufe und im Ethikunterricht der Sekundarstufe aufgegriffen werden. Durch das niedrigschwellige Design kann es bereits sinnvoll ab Klasse 3 eingesetzt werden.

Für beide Fächer eignet sich das Spiel gleichermaßen im Bereich der Medienbildung. Die virtuelle Gameshow ist gezielt darauf ausgelegt, wichtiges Grundlagenwissen und Medienkompetenzen zu vermitteln, die das Bewusstsein für manipulative mediale Techniken erhöhen, um Kinder so in der bewussten und reflektierten Nutzung digitaler Spiele und Plattformen zu fördern. Mit Blick auf den Medienkompetenzrahmen NRW fördert es insbesondere die Teilkompetenzen „Bedienen und Anwenden“, da die Lernenden handlungsorientiert die irreführenden Spielmechaniken erfahren, sowie „Analysieren und Reflektieren“, indem sie nach Ende der Gameshow durch eine explizite Zusammenfassung für die Wahrnehmung manipulativer Spielinhalte sensibilisiert werden. Im Zentrum stehen dabei sogenannte „Dark Patterns“: visuelle, textliche und interaktive Spielbestandteile, die durch Ausnutzung psychologischer Prinzipien und Mechanismen eine gezielt konsumförderliche Wirkung entfalten und so zur Gewinnmaximierung vor allem für Online-Spiele beitragen sollen. Diese reichen von überlang und kompliziert formulierten AGBs, die es Nutzer*innen absichtlich erschweren, sich gezielt zu informieren, über verwirrende Wechselkurse von Echtgeld- und Spielgeld-Währungen bis hin zu lediglich vorgetäuschten Auswirkungen des eigenen Spiel- bzw. Kaufverhaltens.

Im etwa 20-minütigen Spielverlauf werden verschiedene typische Mechaniken und Abläufe populärer Online-Spiele simuliert: Die Spielenden erstellen sich ein Konto und einen Avatar bei einer fiktiven digitalen Gameshow und nehmen nacheinander an vier Wettbewerben teil. So müssen sie sich in einem Quiz, einem Krabbenrennen, einem Schätzspiel und einem Rätselraum gegen ihre virtuellen Mitspieler*innen durchsetzen, um nicht aus dem Spiel auszuscheiden. Nichts davon ist tatsächlich echt: Die eingegebenen Daten werden nicht geprüft oder gespeichert, alle Mitspieler*innen sind in Wahrheit computergeneriert und der Kauf von Spielwährung mit „echtem Geld“ dient lediglich zur spielinternen Auswertung – es finden keine tatsächlichen Transaktionen statt. In diesem sicheren, simulierten Raum erleben und erkunden die Spielenden interaktiv, welche Form „Dark Patterns“ annehmen können und wie einfach es für Entwickler*innen ist, diese vor den Nutzer*innen ihrer Software zu verbergen. So wird unmittelbar, aber ohne reale Konsequenzen erfahrbar, wie manipulativ gestaltete Spielelemente z. B. zum Kauf teurer Boni verleiten, deren Wirkung am Ende womöglich nur vorgetäuscht ist, oder durch künstliche Verknappung digitaler Ressourcen einen spieler*innenseitiger Handlungs- bzw. Kaufdruck erzeugen.

Im etwa 20-minütigen Spielverlauf werden verschiedene typische Mechaniken und Abläufe populärer Online-Spiele simuliert: Die Spielenden erstellen sich ein Konto und einen Avatar bei einer fiktiven digitalen Gameshow und nehmen nacheinander an vier Wettbewerben teil. So müssen sie sich in einem Quiz, einem Krabbenrennen, einem Schätzspiel und einem Rätselraum gegen ihre virtuellen Mitspieler*innen durchsetzen, um nicht aus dem Spiel auszuscheiden. Nichts davon ist tatsächlich echt: Die eingegebenen Daten werden nicht geprüft oder gespeichert, alle Mitspieler*innen sind in Wahrheit computergeneriert und der Kauf von Spielwährung mit „echtem Geld“ dient lediglich zur spielinternen Auswertung – es finden keine tatsächlichen Transaktionen statt. In diesem sicheren, simulierten Raum erleben und erkunden die Spielenden interaktiv, welche Form „Dark Patterns“ annehmen können und wie einfach es für Entwickler*innen ist, diese vor den Nutzer*innen ihrer Software zu verbergen. So wird unmittelbar, aber ohne reale Konsequenzen erfahrbar, wie manipulativ gestaltete Spielelemente z. B. zum Kauf teurer Boni verleiten, deren Wirkung am Ende womöglich nur vorgetäuscht ist, oder durch künstliche Verknappung digitaler Ressourcen einen spieler*innenseitiger Handlungs- bzw. Kaufdruck erzeugen.

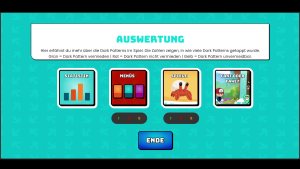

Für den Sachunterricht schafft Lootmania so eine erfahrungsbasierte Grundlage zum Sprechen über Medienerfahrungen und zur Reflexion von Kaufentscheidungen. So können Kinder früh und leicht verständlich auf den Kontakt mit vergleichbaren Medieninhalten vorbereitet werden, für die sie sonst potenziell besonders anfällig sein können und die auch unter jungen Menschen bereits große Verbreitung finden. Die automatische Auswertung nach Ende eines Spieldurchlaufs kann zusätzlich genutzt werden, um gemeinsam mit den Spielenden zu untersuchen, wie viele „Dark Patterns“ erkannt und vermieden wurden und welche hingegen – ggf. unbemerkt oder sogar unvermeidbar – ihre Wirkung erzielt haben. Haben die Spielenden etwa anfangs einer Registrierung mit eigenen Daten zugestimmt, ohne den extra dezent gehaltenen „Überspringen“-Knopf zu bemerken? Konnten sie durchschauen, dass kompetitive Elemente im Spiel teils nur vorgetäuscht waren, um sie in Entscheidungsnot zu bringen? Wie viel „echtes Geld“ haben sie im Spielverlauf ausgegeben und an welchen Stellen wurden sie dabei sogar bewusst irregeleitet, indem sie dafür gar nicht die versprochenen Vorteile erhalten haben?

Für den Sachunterricht schafft Lootmania so eine erfahrungsbasierte Grundlage zum Sprechen über Medienerfahrungen und zur Reflexion von Kaufentscheidungen. So können Kinder früh und leicht verständlich auf den Kontakt mit vergleichbaren Medieninhalten vorbereitet werden, für die sie sonst potenziell besonders anfällig sein können und die auch unter jungen Menschen bereits große Verbreitung finden. Die automatische Auswertung nach Ende eines Spieldurchlaufs kann zusätzlich genutzt werden, um gemeinsam mit den Spielenden zu untersuchen, wie viele „Dark Patterns“ erkannt und vermieden wurden und welche hingegen – ggf. unbemerkt oder sogar unvermeidbar – ihre Wirkung erzielt haben. Haben die Spielenden etwa anfangs einer Registrierung mit eigenen Daten zugestimmt, ohne den extra dezent gehaltenen „Überspringen“-Knopf zu bemerken? Konnten sie durchschauen, dass kompetitive Elemente im Spiel teils nur vorgetäuscht waren, um sie in Entscheidungsnot zu bringen? Wie viel „echtes Geld“ haben sie im Spielverlauf ausgegeben und an welchen Stellen wurden sie dabei sogar bewusst irregeleitet, indem sie dafür gar nicht die versprochenen Vorteile erhalten haben?

Auch für den Ethikunterricht ab Klasse 5 bietet Lootmania vielfältige Reflexionsanlässe: Schüler*innen können die erkennbaren Gestaltungsintentionen der thematisierten digitalen Inhalte analysieren und ethisch bewerten. In diesem Zusammenhang kann darüber hinaus geübt werden, entsprechende Designentscheidungen aus moralischer Sicht aufgrund ihrer Folgen für Konsument*innen zu bewerten. Ist es etwa valide, eine offen gehaltene Monetarisierung bei Gratis-Spielen mit deren teuren Produktionskosten von Spielen zu rechtfertigen? Bei wem sehen die Lernenden die Verantwortung für ein übermäßiges Kaufverhalten: Bei den Spielenden, die teils hunderte Euro für Spielinhalte ausgeben, oder den Entwicklungsstudios, die dies überhaupt ermöglichen und durch „Dark Patterns“ aktiv fördern wollen? Welche gesetzlichen Regulierungen wünschen sich die Schüler*innen in dieser Hinsicht? Und welche Strategien gibt es, um sich selbst gegen manipulative Mechaniken zu schützen?

Zu dem Spiel stehen auf der Webseite der Initiative GAMESHIFT zusätzliches Material in Form einer Handreichung kostenfrei zur Verfügung. Ebenfalls findet sich dort ein interaktiver Begleitkurs für interessierte Lehrkräfte, der in ca. 20 Minuten hilfreiches Wissen zur Integration des Spiels in den Unterricht vermittelt.