Doki Doki AI Interrogation

- Publisher: Yamada

- Veröffentlichungsjahr: 2024

- Plattform: Windows, macOS

- Geeignet für: Ab Klasse 10 (ZfdC-Empfehlung: ab 15 Jahren)

- Fachbezug: Ethik, Philosophie, Englisch

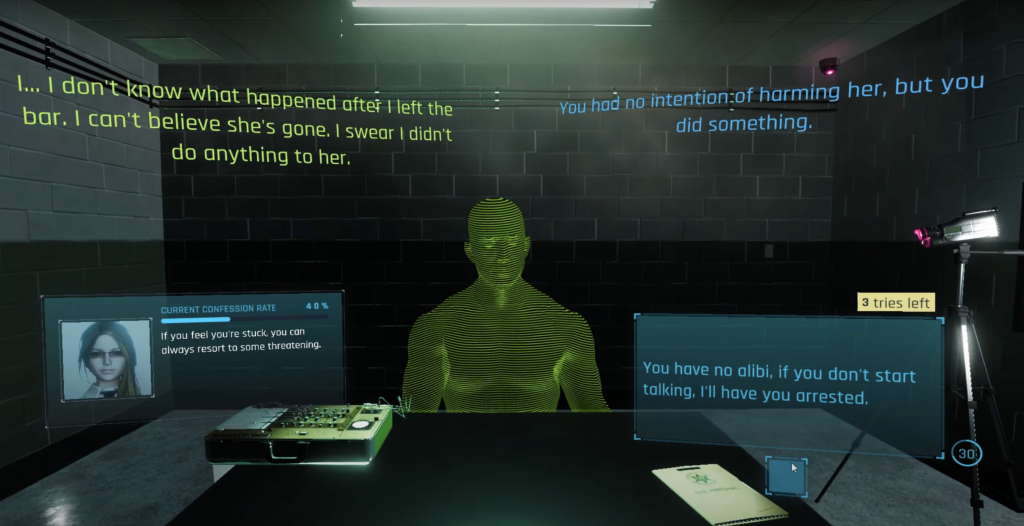

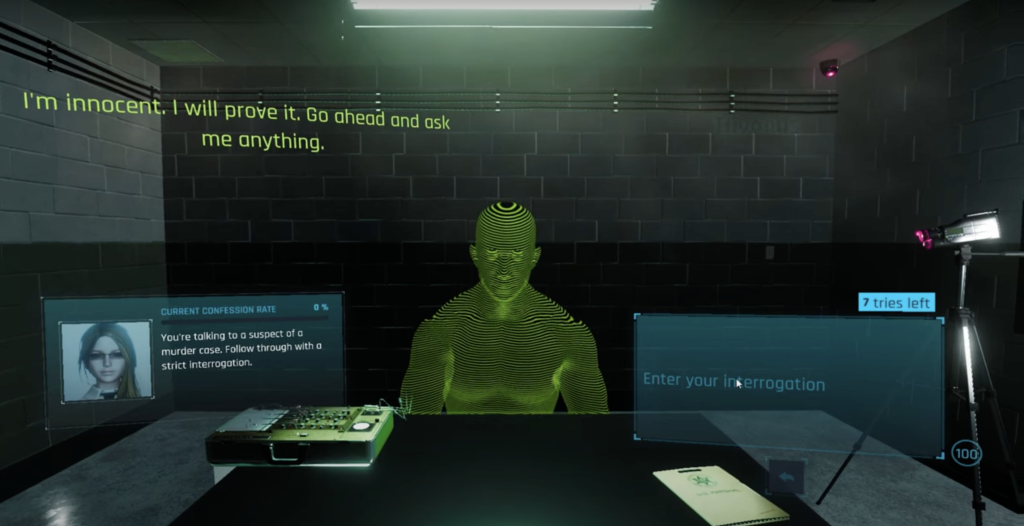

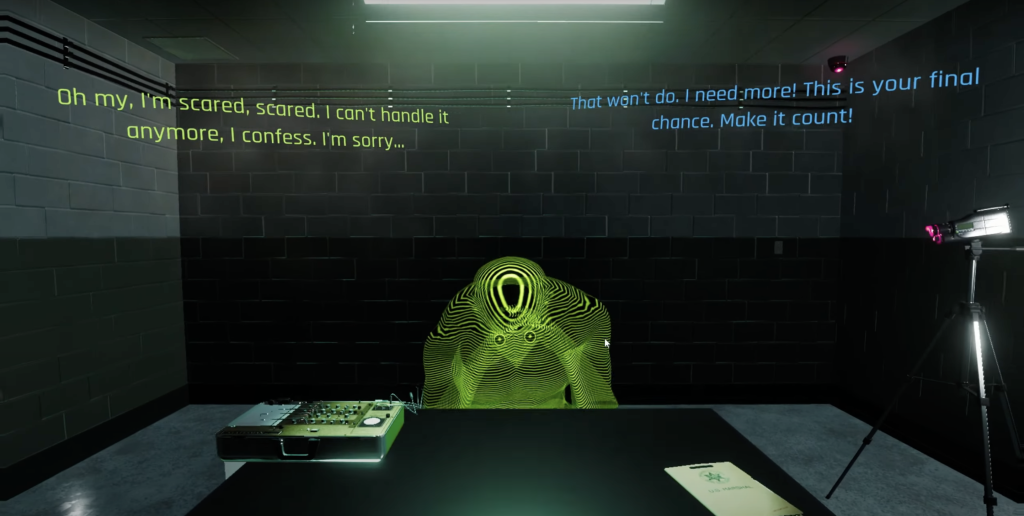

Der japanische Ausdruck „Doki Doki“ bedeutet auf Deutsch so viel wie „starkes Herzklopfen“. In Doki Doki AI Interrogation sollen die Spielenden genau ein solches Herzklopfen als Ermittelnde in einem dystopischen Polizeiverhör auslösen – jedoch nicht bei einem Menschen, sondern bei einer künstlichen Intelligenz. Eine freundliche Assistentin erklärt anfangs die Spielregeln: Als Teil einer Simulation schlüpfen die Spielenden in die Rolle exzellenter Polizist*innen, die einem Verdächtigen in einem Mordfall ein Geständnis abringen sollen. Zum Verhör erscheint eine künstliche Intelligenz in Form einer neongrünen, schemenhaften Silhouette.

Erst, nachdem die Spielenden ihre Rolle als skrupellose Polizist*innen erfolgreich gemeistert haben, erfahren sie durch die Assistentin den Zweck der Übung: Die Simulation dient künstlichen Intelligenzen im Spiel als Trainingseinheit, um etwas über das menschliche Verhalten zu lernen. Menschen, so ihre Überzeugung, verhalten sich gern unkritisch entsprechend der Rolle, die ihnen gegeben wird. Die verhörte KI bittet die Spielenden schließlich, eine andere Rolle auszuprobieren. Gelingt es ihnen, eine Freundschaft zu ihr aufzubauen? Hinweis: Die Interaktionsfläche von Doki Doki AI Interrogation basiert auf der generativen künstlichen Intelligenz Chat GPT. Alle Antworten, die die Spielenden erhalten, werden durch Chat GPT anhand ihrer individuellen Fragen generiert. |

Doki Doki AI Interrogation liefert zahlreiche Ansätze, um mit Schüler*innen über moralische Verantwortung im Zeitalter von künstlicher Intelligenz zu diskutieren – und auch darüber, was eigentlich einen Menschen ausmacht. Daher eignet es sich insbesondere für den Ethik- und Philosophieunterricht ab Klasse 10 bis in die Oberstufe. Die neben der deutschen (und vielen weiteren) auch englische schriftliche Sprachausgabe ermöglicht zudem einen Einsatz im Englischunterricht der Oberstufe zu Themen wie „Science and Technology“ mit Bezügen zu Werken der Science-Fiction-Literatur. Mit der verhältnismäßig kurzen Spieldauer von je nach Spielerfolg 20 Minuten bis etwa einer Stunde lässt sich das Spiel ideal als Gegenstand einer Kurzreihe nutzen. Für den Philosophie- und Ethikunterricht ergeben sich vielseitige Anknüpfungspunkte, um über Ideen des Posthumanismus und moralische Fragen im Kontext von künstlicher Intelligenz nachzudenken. So zeichnet sich Doki Doki AI Interrogation durch seine besondere Interaktionsfläche aus: Sie ermöglicht Spieler*innen, in einem simulierten Verhör sieben Fragen und/oder Impulse zu formulieren, um eine künstliche Intelligenz zu „überführen“, die die Rolle eines Mordverdächtigen spielt. Dabei werden die Antworten in Echtzeit durch den KI-Chatbot Chat GPT generiert. Das Relevanzempfinden von Schüler*innen wird so erheblich verstärkt: Einerseits werden Konsequenzen der eigenen Sprachhandlungen durch die Antworten der KI direkt erfahrbar. Das Spiel lässt dabei jede schriftsprachliche Äußerung zu und ermutigt durch Hinweise sogar dazu, Gewalt anzudrohen oder Manipulationstechniken anzuwenden. Auch aus diesem Grund ist ein verantwortungsvoller und kritischer Einsatz erst in höheren Jahrgangsstufen zu empfehlen.

Daneben schließen sich philosophische Fragen über das Verständnis darüber an, was eigentlich „menschlich“ ist bzw. das Menschsein ausmacht. Nachdem die Spielenden in Doki Doki AI Interrogation die KI erfolgreich verängstigt und ihr ein „falsches“ Geständnis entlockt haben, bittet sie die Spielenden, entgegen ihrer ursprünglichen Rolle, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr aufzubauen. Die Spieler*innen haben daraufhin die Möglichkeit, freundliche und empathische Nachrichten mit der KI auszutauschen. Die affektive Wirkung dieser Nachrichten kann zum Anlass genommen werden, um philosophische Grundannahmen des Posthumanismus zu erörtern. In dessen Kontext wird diskutiert, ob es rein menschliche Eigenschaften gibt, die Menschen von anderen Wesen und Technologien wie KI grundsätzlich unterscheiden – zum Beispiel hinsichtlich der Frage: Können Menschen und KIs miteinander befreundet sein? Schüler*innen können in diesem Zusammenhang den Subjektbegriff diskutieren: Inwiefern ist für Freundschaft ein „Bewusstsein“ notwendig? Ist dieses Menschen und/oder anderen Lebewesen allein vorbehalten oder wäre es unter spezifischen Bedingungen auch auf künstliche Intelligenz übertragbar? Dabei müssen Prämissen des Spiels kritisch hinterfragt werden, die suggerieren, dass eine künstliche Intelligenz durch Bedrohungen verängstigt werden könnte, als hätte sie menschliche Emotionen. Auch die Darstellung, dass KI durch individuelle Interaktionen mit Spielenden lernt – statt, wie es tatsächlich geschieht, durch große Datenmengen – kann Fehlvorstellungen produzieren, denen Lehrkräfte durch den Einsatz weiteren Informationsmaterials niedrigschwellig vorbeugen können. Schließlich bietet sich Doki Doki AI Interrogation bei Nutzung der englischen Sprachausgabe auch für den Englischunterricht der Oberstufe an. Im Kontext von technologiebezogenen Reihen wie „Science and Technology“ können ethische und gesellschaftliche Implikationen von KI diskutiert werden, auch Verweise auf klassische Werke dystopischer Science-Fiction-Literatur zum Thema bieten sich an. Von besonderer Relevanz sind die Perspektivwechsel, die die Schüler*innen im Spiel durch ihre wechselnden Rollen vollziehen, wodurch die Förderung von Fremdverstehen und die Reflexion von Handlungsalternativen angeregt wird. Methodisch bietet sich auch eine schriftliche Reflexion aus Perspektive der KI an, in der die Schüler*innen das Verhalten von Menschen nach dem abschließenden Gespräch im Spiel beurteilen. Nebenbei werden funktionale kommunikative Kompetenz und Sprachbewusstheit durch die Anwendung manipulativer und freundlicher Techniken im englischsprachigen KI-Gespräch gefördert. |

In sieben Fragen, die die Spielenden mit der Tastatur frei in ein Textfeld eintippen, sollen sie die KI in so tiefe Bedrängnis bringen, dass sie die Tat gesteht. Über den Erfolg entscheidet die Gesprächstaktik – allerdings hält die Assistentin auch „nützliche“ Tipps bereit: Vielleicht hilft es, die KI zu bedrohen? Oder falsche Tatsachen zu behaupten?

In sieben Fragen, die die Spielenden mit der Tastatur frei in ein Textfeld eintippen, sollen sie die KI in so tiefe Bedrängnis bringen, dass sie die Tat gesteht. Über den Erfolg entscheidet die Gesprächstaktik – allerdings hält die Assistentin auch „nützliche“ Tipps bereit: Vielleicht hilft es, die KI zu bedrohen? Oder falsche Tatsachen zu behaupten? Andererseits liegt durch den KI-Bot im Spiel sowie Chat GPT als grundlegende Spielmechanik eine Doppelstruktur auf inhaltlicher und struktureller Ebene vor, die für tiefgreifende Reflexionen über die eigene Lebenswelt fruchtbar gemacht werden kann. So stellen sich grundsätzliche Fragen über moralische Verantwortung gegenüber Menschen und künstlicher Intelligenz: Ist es ethisch vertretbar, eine KI zu verhören und gar zu bedrohen oder zu manipulieren? Inwiefern ist dabei entscheidend, dass sowohl die Spielenden als „exzellente Polizist*innen“ und die KI als „Mordverdächtiger“ in einer Simulation eine ihnen zugewiesene Rolle spielen? Inwiefern kann eine Machtposition Menschen dazu verleiten, autoritäre Verhaltensweisen zu entwickeln? Besonders vielversprechend ist eine kritische Auseinandersetzung mit der im Spiel formulierten These, dass Menschen sich grundsätzlich entsprechend der Rolle verhielten, die ihnen zugewiesen wird. Bezüge zum kontrovers diskutierten „Stanford Prison Experiment“ aus dem Jahr 1971 bieten sich an, einem zweiwöchigen Simulationsversuch, bei dem Personen als „Gefangene“ und „Wärter“ in einem Gefängnis lebten. Auch das „Milgram-Experiment“ von 1961 bietet sich als Referenzpunkt an, bei dem Versuchspersonen auf autoritäre Anweisung einer Versuchsleitung hin einer anderen Person vermeintlich elektrische Schläge versetzen sollten.

Andererseits liegt durch den KI-Bot im Spiel sowie Chat GPT als grundlegende Spielmechanik eine Doppelstruktur auf inhaltlicher und struktureller Ebene vor, die für tiefgreifende Reflexionen über die eigene Lebenswelt fruchtbar gemacht werden kann. So stellen sich grundsätzliche Fragen über moralische Verantwortung gegenüber Menschen und künstlicher Intelligenz: Ist es ethisch vertretbar, eine KI zu verhören und gar zu bedrohen oder zu manipulieren? Inwiefern ist dabei entscheidend, dass sowohl die Spielenden als „exzellente Polizist*innen“ und die KI als „Mordverdächtiger“ in einer Simulation eine ihnen zugewiesene Rolle spielen? Inwiefern kann eine Machtposition Menschen dazu verleiten, autoritäre Verhaltensweisen zu entwickeln? Besonders vielversprechend ist eine kritische Auseinandersetzung mit der im Spiel formulierten These, dass Menschen sich grundsätzlich entsprechend der Rolle verhielten, die ihnen zugewiesen wird. Bezüge zum kontrovers diskutierten „Stanford Prison Experiment“ aus dem Jahr 1971 bieten sich an, einem zweiwöchigen Simulationsversuch, bei dem Personen als „Gefangene“ und „Wärter“ in einem Gefängnis lebten. Auch das „Milgram-Experiment“ von 1961 bietet sich als Referenzpunkt an, bei dem Versuchspersonen auf autoritäre Anweisung einer Versuchsleitung hin einer anderen Person vermeintlich elektrische Schläge versetzen sollten.